このシリーズでは、奈良県立医科大学の前期の数学の問題を解いていきます。

14回目の今回は2009年です。

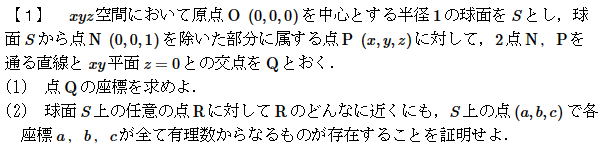

第1問

球面上の有理点に関する問題です。(2)は高校範囲では完璧な答案は書けないと思います。

(1)こちらは確実に解いておきましょう。

直線NP上にある点Qの位置ベクトルはOQ=ON+qNPと書けるので、z座標が0になるようにqを決めてあげればよいでしょう。

(2) 一見して(1)との繋がりがよく分かりませんね。

(1)では、Pの座標を先に決めてからQの座標を求めました。その発想を逆転して、Qの座標を先に決めてからPの座標を逆算して見ましょう。つまり、Qの座標を(X,Y,0)としたときに、Pの座標をX,Yの式で表現するわけです。

そうしたときに、もしQが有理点、つまりXとYが有理数なら、Pの座標はすべて有理数、つまりPは有理点となります。これがこの小問に答えるヒントとなります。

X^2+Y^2は0以上のあらゆる有理数の値を取ることができるので、ここからPのz座標は-1以上1未満の値を「隈なく」取ることができ、さらにz軸について回転対称性があるので、X,Yについても球面上を隈なく動くことができます。

ここから何が言えるかというと、「S上には無数の有理点が『隈なく』存在している」ということになり、題意が示せたことになります。

さて、ここまでの『隈なく存在』の部分が高校範囲では怪しい話になっていますね。有理数についてしか考えていないはずなのに「実数全体を隈なく動く」みたいな話にいつの間にかすり替わっています。冒頭で「高校範囲では完璧な回答は書けない」と述べた理由がここです。

実は、上記の話は、大学で習う「有理数の稠密性」という話と関連しています。この言葉の意味するところは、「有理数は、数直線上にギッシリ隙間なく詰まっている」ということ。

本当は数直線上には有理数だけではなく無理数もあるはずなのに、「有理数が数直線上に隙間なく詰まっている」という、一見すると矛盾するような話です。

このパラドックスを解消するポイントが、「ある特定の無理数に対して、それに無限に近い有理数が存在する」という定理です。例を挙げると分かりやすいでしょう。

例えば、√2は、1.41421356・・・・と続く無理数ですが、この√2と差が0.01以下の有理数として1.414, 0.001以下の有理数として1.4142,といった具合に、途中で打ち切ってできる有理数を持ってきてしまえば、√2に無限に近い有理数を持ってこれるわけです。

√2よりもわずかに小さい有理数と、わずかに大きい有理数の2つの差は無限に小さくできていくことになるので、この理屈で有理数を数直線上に隙間なく詰めることができてしまうわけです。

「無限に近い」という無限が絡むと、こんな不思議なことが言えてしまうんですね・・・

<筆者の解答>

第2問

順列の個数を数える問題です。あまり自信はありませんが、とりあえず考え方を述べておきます。

i,jをいっぺんに動かすと分かりにくいので、一旦i,jを固定してしまいます。さらにi番目の数字がkだ(つまりσ(i)=k)と固定します。

このとき、σ(j)=1となるような(つまり、kより右のj番目1があるような)順列σの個数は、1とk以外のn-2個の並び替えに等しいので(n-2)!通りあります。同じような話が、σ(j)=2, 3,・・・,k-1の全てで言えます。

こうして、σ(i)>σ(j)となるσは、i,jを固定するとk-1通りあり、jはiに応じてn-i通りあるので、l(σ)=n-iとなるようなσの個数は、計(k-1)(n-2)!通りあると分かります。

(ここで、ダブりがあるのかわかりにくかったため、そこが自信のない所です)

あとは、iとkを動かして(n-i)×(k-1)(n-2)!を全て足し上げればOKです。

<筆者の解答>

第3問

直線と点の距離を最大化する問題です。

直線ABの式を求め、直線ABとPとの距離dをa,bの式で表現して最大化する、という一本道の問題です。

すると、dは実質abの関数になるので、abの取りうる値を求め、dをabで微分すればOKです。

dの分母分子をabで割ると変数が分母にまとまり、かつ平方完成できる、という形で解く別解も考えられます。

<筆者の解答>

第4問

積分と極限の入れ替えと、数列の極限を考える問題です。

(1)積分と極限の順番を入れ替えても大丈夫なのかどうかを確かめる問題です。素朴に考えると、大丈夫そうに思えますが、果たして?

「積分→極限」の方については、fn(θ)の原始関数が実は容易に求まることを利用して積分を計算していきます。結果、こちらは∞に発散することが分かります。

一方、「極限→積分」については、θの値に応じてfn(θ)の極限値を求めていくと、0≦θ≦π/2についてはfn(θ)はすべて0に収束することが分かります。0を積分しても0なので、最終結果は0となります。

ということで、「積分と極限の順番を逆にすると、答えが変わってしまう」という驚きの結論が得られます!同じ極限でも、∞に飛ばすのではなく有限の値に近づける場合はこんなことは起こらないのですが、「∞に飛ばす」と、こんな不思議なことが起こってしまう場合があるのです。

これは、詳しくは大学で習う事なのですが、関数列fn(θ)が、「各点収束するが一様収束しない」という性質を持ってるがために起こってしまう現象なのです。

(逆に言うと、fn(θ)が一様収束する関数列なら、積分と極限を逆にしても答えが変わらないことが保証されます。)

このあたりの話は、後日改めて記事にしようと思っています。

(2)極限の計算問題です。

nを固定した状態でθを動かしてfn(θ)を最大化してM(n)を求め、極限を計算する格好です。

前半については、t=sinθとおいてtで微分して考えればよく、後半については、ネイピア数eの定義を使って計算していきます。

さて、ここでM(n)は、n√nで割ることでようやく収束できることが分かったので、素のM(n)は発散するわけです。

(1)で、θを固定したとき、どのθについてもfn(θ)が0に収束することを確かめましたが、一方でfn(θ)の最大値の極限は∞に発散してしまっていて、矛盾しているように思えます。

実は、これこそが先述した「fn(θ)は各点収束するが、一様収束しない」という証明そのものになっています。この話も後日記事にします。

<筆者の解答>